微信扫一扫

生命的谢幕,因科技有了新的诗意表达

星光在270°环幕上缓缓流动,一位老人身影浮现,指尖轻触空中飘动的童年照片。没有低回的哀乐,只有风铃与钢琴声低语。当老人转头微笑、用熟悉的多音念起旧信时,台下子女含泪伸手,仿佛要接住那些散落的光点——这不是科幻电影,而是重庆鹤西台数字礼厅中寻常的一幕。

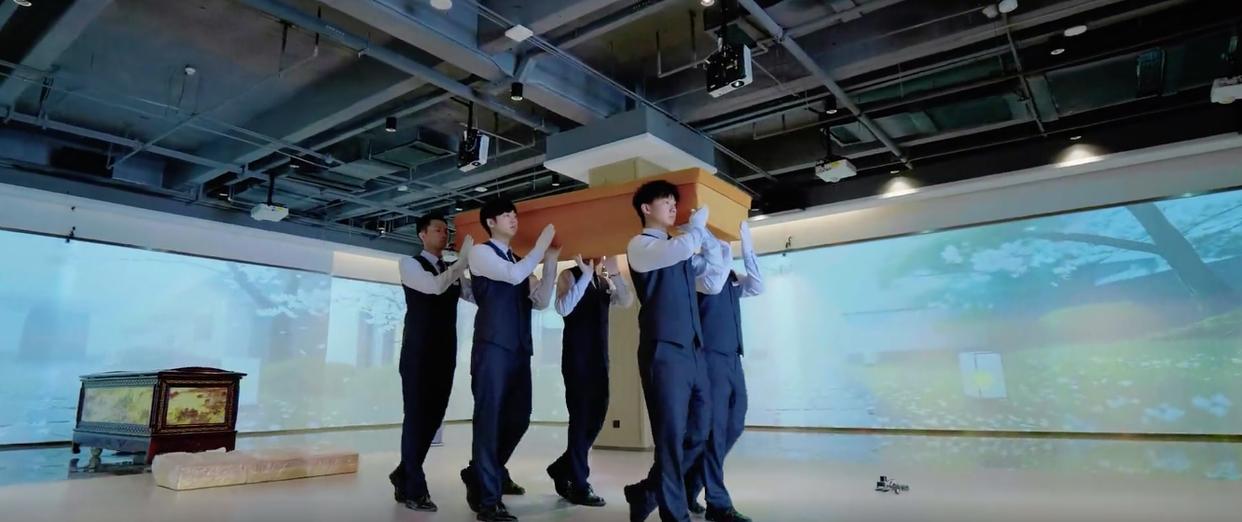

数字礼厅

数字礼厅传统告别厅里,流程如默哀、鞠躬、献花,凝聚着“在场”的庄重。青松白菊间,亲友的拥抱是生者最直接的慰藉。而数字礼厅中,科技悄然重构了空间逻辑:

逝者“归来”:哈尔滨明西园的全息影像室内,一位父亲借3D建模重现笑容,女儿轻触屏幕时,他竟点头回应——这背后是536个面部控制点的骨骼绑定与动态捕捉;

时空折叠:沈阳清明公祭仪式上,游子扫描祈福丝带,故乡墓前的环幕便实时亮起“姐,樱花开了”的留言,7.2万人在线见证这场跨越山河的重聚;

多感官叙事:4D星空顶下,新风系统携白菊香弥漫;致悼词时灯光渐暗,童声合唱从环绕声场升起,哀伤被温柔包裹。

数字告别厅

数字告别厅“他终于没有遗憾了。”江苏一场数字告别式后,女儿拭泪而笑。AI分析父亲生前录音后,合成方言音色朗读了他病榻未念完的家训。这种“未竟心愿补全”,恰是数字礼厅最动人之处:

遗言延续:南昌的胡女士面对母亲“数字人”,听到她生前未能说出口的叮咛:“衣柜第三格有给你织的新围巾”;

记忆活化:东郊殡仪馆的“人生回忆廊”前,磨出包浆的木匠刨刀投影环幕,子女轻抚光影:“他修了半辈子钟表,教会我们守时如金”;

跨代对话:儿童奔跑挥手,手势捕捉系统在墙上放飞虚拟孔明灯;少年扫码上传故事,投影化作星群——告别成了家族精神的启蒙课。

有人担忧数字技术会消解生死界限。然而在重庆鹤西台第100场仪式上,一位儿子留言揭示真谛:“原来父亲的笑声有回声。”这回声并非混淆虚实,而是将记忆转化为可触摸的星光:

环保隐喻:东郊殡仪馆水池中,水溶纸折的莲花缓缓绽放,绿芽破水而出——生命以另一种形态苏醒;

数据尊严:区块链加密的“数字家祠”里,逝者书信与影像静待亲人调阅,如云端的永生档案8;

疗愈实证:研究显示,沉浸式仪式通过认知重构与情感宣泄,使家属遗憾感降低37%,哀伤期缩短23%。

当沈阳一场数字告别式落幕,环幕定格为“家风树”,挂满亲友照片的枝丫在光影中生长。一位老人喃喃道:“这哪是告别,分明是把故事种进了春天。”技术终会迭代,但核心始终未变——真正的告别从不是遗忘,而是将爱与教诲融入生者的每一次呼吸。当科技在殡葬领域卸下冰冷外壳,它便成了最温柔的翻译官:将未尽的叮咛译为星光,把绵长的思念谱成春风。

中殡网倡导的“星辰式告别”,让每个平凡生命的故事,都有机会被永恒聆听。

微信公众号

微信公众号